Запомнить и исправить: как избежать типичных ошибок на ЕГЭ по русскому языку

Елена Шкляева,

преподаватель русского языка в Фоксфорде

Как устроен экзамен

Экзаменационная работа по русскому языку состоит из двух частей. Первая часть включает 26 заданий с кратким ответом, каждое из которых оценивается в 1 балл, за исключением двух заданий: за задание 8 можно заработать 2 балла, а за задание 26 — 3 балла. В итоге за первую часть можно получить максимум 29 первичных баллов, что составляет 58% от общей суммы первичных баллов за весь экзамен.

Во второй части представлено одно задание с развёрнутым ответом (сочинение), которое оценивается по 12 критериям: учитываются содержание сочинения, языковое оформление и грамотность.

Соблюдение всех требований, таких как формулировка одной из проблем, поставленных автором текста, комментарий к данной проблеме, а также изложение позиции автора и вашей собственной точки зрения с её обоснованием, может принести 21 первичный балл, что составляет 42% от максимального первичного балла за всю работу.

На выполнение экзаменационной работы отведено 3,5 часа (210 минут).

Типичные ошибки на ЕГЭ по русскому языку

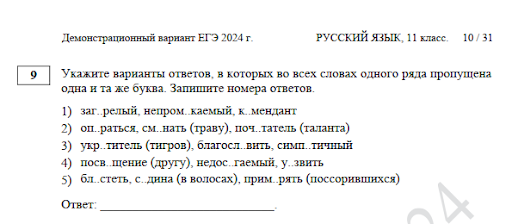

Задание 9: омонимичные корни

Ответ: 124

Это задание на тему «Правописание безударных гласных в корне»: нужно указать ряды, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. При его выполнении важно помнить, что в ответе может быть две, три или четыре цифры. Только если указаны все цифры, можно получить 1 балл.

Чтобы ничего не упустить, необходимо знать правила написания чередующихся гласных в корнях, уметь подбирать однокоренные слова для проверки гласной в корнях с проверяемыми гласными, знать написание непроверяемых слов.

Другая типичная ошибка связана со смешением омонимичных корней. Слова пригореть и пригорюниться не однокоренные: в слове пригореть чередующаяся гласная корня (загар), а в слове пригорюниться проверяемая безударная гласная (горе). Не являются однокоренными прикоснулся (-кос- / -кас-) и покосился (косо); зорька (-зар- / -зор-) и прозорливый (от зреть); выросли (-рос- / -раст- / -ращ) и оросили; помирать (-мир- / -мер-), помириться (мир) и примерять (мера); потереть (-тер- / -тир-) и потерять (потеря).

Чтобы убедиться в том, что в слове действительно чередующаяся гласная, подберите родственное с другой буквой в корне: замирать — замереть, прикоснуться — прикасаться, вытирать — вытереть.

Кроме того, ошибки допускаются выпускниками, которые забывают о чередованиях ИМ/ИН — А/Я: заниматься (занятой), выжимать (выжатый), проклинать(проклятый), начинать (начатый).

Важно учитывать, что исключения — например, уровень, ростовщик, полог — относятся к словам, в которых содержится безударная чередующаяся гласная корня.

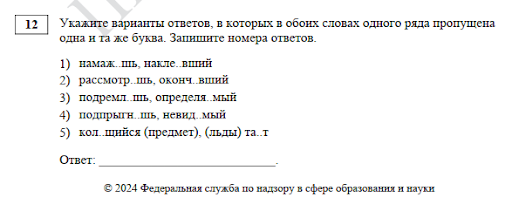

Задание 12: личные окончания глаголов и суффиксы причастий

Ответ: 235

Это задание проверяет знание правописания личных окончаний глаголов и суффиксов причастий: нужно указать варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. На протяжении последних лет отмечается самый низкий процент выполнения этого задания.

Одна из причин ошибок — неумение правильно восстанавливать неопределённую форму глагола. Надо помнить, что после гласных А, Е, У в основе глагола следует -ять: таять, веять, чуять (кроме драить, клеить), и это глаголы I спряжения, как и другие глаголы не на -ить. Глаголы на -ить II спряжения. Конечно, нельзя забывать и об исключениях. От спряжения зависит выбор гласной в окончаниях глаголов настоящего и будущего времени и в причастиях настоящего времени: если глагол I спряжения, могут быть пропущены буквы Е, У, Ю, а если II спряжения — И, А, Я. В причастиях прошедшего времени и деепричастиях пропущена та же буква, что и в инфинитиве.

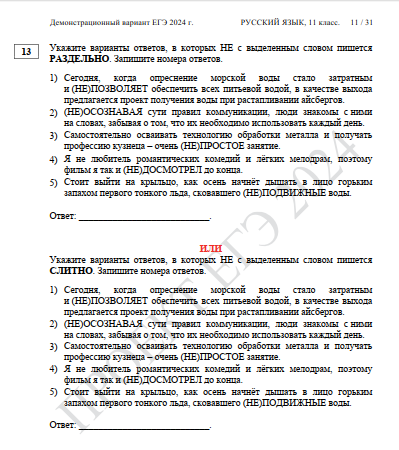

Задание 13: слитное и раздельное написание НЕ

Ответ: 124 / 35

Часто выпускники допускают ошибки, когда невнимательно читают задание: нужно найти случаи раздельного написания, а выбирают слитного, или наоборот.

Кроме того, с этого года задание видоизменилось. Теперь нужно выбрать несколько вариантов, поэтому верных ответов может быть от двух до четырёх.

Наиболее часто выпускники допускают ошибки в тех вариантах, где нужно определить написание НЕ с причастиями, если не учитывают форму слова и наличие зависимых слов. Не забывайте, что краткие страдательные причастия с НЕ пишутся раздельно: задача не решена. Полные причастия пишутся с НЕ слитно, если нет зависимых слов, и раздельно при их наличии: нерешённая задача — ещё не решённая задача.

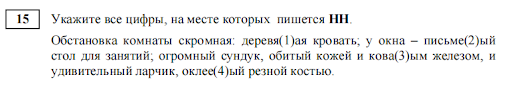

Задание 15: Н или НН

Ответ: 1, 2, 4

При решении задания требуется указать все цифры, на месте которых пишется одна или две буквы Н. Типичные ошибки также связаны со смешением правил написания полных и кратких форм. Необходимо учитывать, что в кратких причастиях пишется одна буква Н: стена покрашена, а в полных — две: покрашенная стена, недавно крашенная стена. В кратких прилагательных пишется столько же Н, сколько и в полных: реакция естественна, тропинка нехожена.

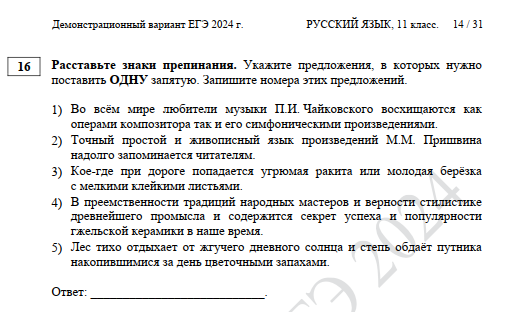

Задание 16: постановка запятых

Ответ: 125

Здесь необходимо указать предложения, в которых нужно поставить одну запятую. Таких предложений может быть два, три или четыре.

Чтобы успешно выполнить это задание, необходимо помнить правила постановки запятых в предложениях с однородными членами, а также различать однородные и неоднородные определения. Напомним, что однородными являются определения, характеризующие предмет с одной стороны, а также образные определения (эпитеты): жёлтые, бордовые, оранжевые листья (цвет); неприятный, визгливый голос(оценка). Определения, характеризующие предмет с разных сторон, неоднородны: симпатичная юная девушка (внешний вид и возраст), густые зелёные всходы (текстура и цвет).

Выпускники часто допускают ошибку, ставя запятую между частями сложносочинённого предложения в том случае, когда в его начале есть общий второстепенный член. Например: «Впервые за столь долгие военные годы из парка доносился звонкий детский смех и слышался скрип проржавевших качелей».

Перед союзом И, соединяющим два простых предложения, запятая не ставится, так как обстоятельство в начале этого сложного предложения является общим: к нему можно задать вопрос и от первой, и от второй части.

Задание 21: типичные ошибки в пунктуационном анализе текста

В задании 21 даётся текст объёмом шесть — девять предложений. Необходимо проанализировать их структуру и смысловое содержание и найти конструкции, в которых тире, запятая или двоеточие ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Количество верных ответов в задании ограничивается только количеством предложений в тексте.

Когда классифицируют постановку тире в предложениях текста, нередко смешивают две пунктограммы: тире между подлежащим и сказуемым и тире при обособленном приложении. Напомним, что приложение — это второстепенный член предложения, разновидность определения, но в отличие от него выражается существительным. Например: «Подсолнухи — великие солнцепоклонники — приветствуют златоглавое светило».

Обратимся к фрагменту текста: (1) Это самый капризный ветер на самом капризном из морей, и старые рыбаки говорят, что единственное средство спастись от него — выйти в открытое море. (2) В эти дни рыбаки сидели в кофейнях, вспоминая легендарные случаи — наследие отцов и дедов.

В предложении 1 тире между подлежащим средство и сказуемым выйти. В предложении 2 грамматическая основа рыбаки сидели, а тире обособляет приложение (какие случаи?) наследие отцов и дедов.

Чтобы не допускать ошибок, важно находить грамматическую основу каждого предложения.

Задание 27: типичные ошибки в сочинении-рассуждении

Содержание, речевое оформление и грамотность сочинения оцениваются по 12 критериям. Чтобы набрать максимум баллов за содержание сочинения, необходимо:

- сформулировать одну из проблем, поставленных автором текста;

- прокомментировать сформулированную проблему, опираясь на исходный текст;

- привести позицию автора (рассказчика);

- выразить своё отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста и обосновать его.

Формулировка проблемы текста

Чтобы сформулировать проблему, необходимо одним словом определить тему — о чём идёт речь в тексте; проанализировать текст — отметить ключевые слова и моменты, составить план; выявить основную мысль, помня о том, что она является ответом на поставленный автором проблемный вопрос. Формулировать проблему можно в виде вопроса или с использованием конструкций с родительным падежом.

Фраза «В тексте ставится проблема природы (войны, дружбы, любви)» не засчитывается, потому что природа (война, дружба) может быть темой, а не проблемой текста.

Комментарии к тексту

При комментировании проблемы исходного текста примеры-иллюстрации являются неотъемлемой частью пояснений к ним. Необходимо указать и проанализировать указанную смысловую связь между примерами-иллюстрациями.

За комментарий можно получить 3 балла, если проблема прокомментирована с опорой на исходный текст, приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы исходного текста. Дано пояснение к каждому из примеров-иллюстраций и проанализирована указанная смысловая связь между примерами-иллюстрациями. Именно это вызывает затруднения у многих пишущих и приводит к потере баллов.

Примеры-иллюстрации можно:

- сопоставлять или противопоставлять, когда, например, речь идёт о поступках разных героев;

- соотносить как причину и следствие, если произошло изменение;

- формулировать как вопрос и ответ;

- соотносить как прошлое и настоящее, пример и вывод, действие и результат, последовательность развития мысли.

Формулировка отношения к позиции автора

Важный элемент сочинения — выражение своего отношения к позиции автора и его обоснование. Нужно сформулировать свою точку зрения и доказать её, приведя аргументы «за» или опровергнув противоположный тезис.

Обоснование собственного мнения экзаменуемого требует включения примера-аргумента, опирающегося на жизненный, читательский или историко-культурный опыт экзаменуемого.

В качестве аргументов могут выступать:

- факты, объективные показатели, например: в России 130 миллионов пользователя интернета;

- реальное событие, явление; то, что действительно произошло;

- иллюстрации (наглядно-описательная форма);

- конкретные примеры — сообщения о событиях (в литературе, в жизни) и предположительные примеры — рассуждение о том, что могло бы быть при определённых условиях;

- обращение к традициям, авторитетным мнениям известных учёных, философов, писателей, общественных деятелей, специалистов, экспертов;

- цитаты из авторитетных источников.

Обратите внимание, что достаточно привести один аргумент. Завершая работу над сочинением, не забудьте сделать вывод: перечитайте формулировку проблемы и не повторяйте сказанного.

Общие рекомендации по подготовке к ЕГЭ по русскому

Поставив перед собой цель сдать экзамен на определённое количество баллов, важно выделить темы, которые требуют более глубокого изучения, и те, которые можно отработать, решая типовые тестовые задания. Для этого можно воспользоваться открытым банком ФИПИ. Также на сайте можно воспользоваться орфоэпическим словником — списком слов, которые будут включены в тестовое задание 4. Рекомендуется выписать слова, в которых вы можете ошибиться в постановке ударения, на карточки и постепенно запоминать их. Кроме того, необходимо проработать словник паронимов, размещенный на сайте ФИПИ, так как с этими словами вы столкнётесь при выполнении тестового задания 5.

Также советуем уделить особое внимание заданиям, которые могут приносить больше баллов. В тесте имеются два таких задания: за задание 8 (синтаксические нормы) можно получить 2 первичных балла, а за задание 26 (средства выразительности и языковые особенности текста) — 3 первичных балла.

Важно распределить время так, чтобы регулярно решать тестовые задания и писать сочинения не реже одного раза в неделю.

Как избежать ошибок во время экзамена

Во время экзамена стоит помнить, что наиболее внимательные участники обычно зарабатывают больше баллов. Время ограничено, поэтому его нужно использовать с умом. Начать следует с тестовой части, отмечая ключевые моменты для решения. Затем написать черновик сочинения, отложить его и перенести ответы на тестовые задания в бланк, при этом перепроверяя себя. Не рекомендуется оставлять это на последние минуты экзамена, так как в спешке легко допустить ошибки. Не меньше чем за 40 минут до окончания экзамена нужно начать переписывать сочинение на чистовик, производя окончательное редактирование.

При правильной и своевременно начатой подготовке успешно сдать экзамен, безусловно, возможно.